泄密了? 中国爆震发动机成功不到一个月, 美国爆震发动机就出现了

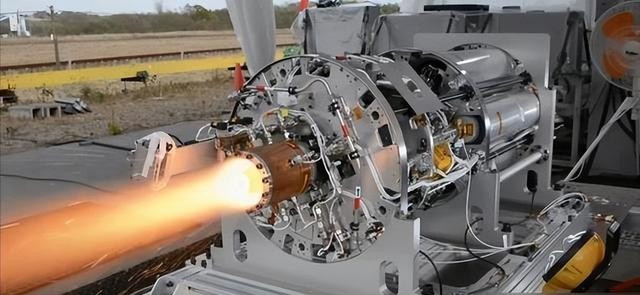

2月27日,中国宣布研制出世界首台喷气爆震发动机,美国就紧随其后公布了旋转爆震发动机测试成功的消息。

这两个在军事航空领域具有革命性意义的突破,时间间隔不到一个月,引发了广泛关注。该技术能将飞行器速度提升至16马赫,让上海到洛杉矶的飞行时间缩短至半小时。

惊人巧合?

2月27日,香港《南华早报》报道中国成功研制出世界首台喷气爆震发动机,震撼全球航空界,不到一个月后,美国普惠公司便宣布完成了旋转爆震发动机测试,这一时间巧合引发了广泛质疑。

有网友直言,美国是否掌握了中国的核心机密?毕竟,爆震发动机研发涉及燃料混合控制、耐高温材料等多项尖端技术,任何一环节没有突破,整体研发都将受阻,美国此前在该领域并无显著进展,却突然宣布成功测试,不得不让人心生疑虑。

值得注意的是,2021年美国太空军副司令汤普森曾公开承认美国在高超音速武器领域落后于中俄。而在美国空军突然暂停第六代战斗机研制项目的背景下,这次爆震发动机测试成功的消息显得尤为突兀。

从技术路线看,中美两国的爆震发动机研发方向存在明显差异。中国研制的是倾斜式爆震发动机,而美国测试的是旋转式,两者在工作原理和技术细节上各有侧重。这种差异似乎表明两国是在平行竞争而非简单模仿,但技术泄密的可能性仍不能完全排除。

东方不亮西方亮,中美两国在爆震发动机领域的同步突破,展示了当今世界科技竞争的白热化程度。无论是否存在技术泄密,这一事件都将推动全球高超音速技术进入新阶段,对未来军事力量对比产生深远影响。

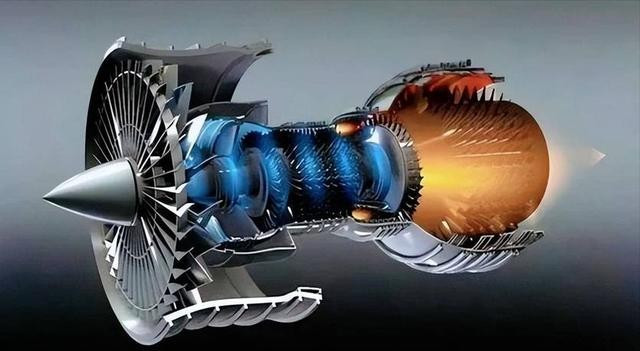

爆震发动机的工作原理堪称物理艺术,传统发动机内部机械结构复杂,活动部件众多,而爆震发动机内部结构简洁,零部件大幅减少。中国斜爆震发动机通过在燃烧室壁上放置5毫米凸块诱导自我持续爆震,在微秒级时间内完成燃烧;美国旋转爆震发动机则通过环形燃烧室内燃料空气混合点燃,产生高速旋转爆震波循环,实现推力转换。

爆震发动机的出现彻底重写了人类飞行的物理极限,它不仅能让战机飞行高度达到近太空甚至亚轨道高度,使其几乎无法被地面防空系统击落,还能大幅提升导弹射程。以中国研发的爆震发动机为例,理论速度可达6到16马赫,一小时飞行距离高达2万公里,上海到洛杉矶仅需半小时,比喝一杯咖啡的时间还短。

谁的发动机更强?

数据不会说谎,从测试结果看,中国斜爆震发动机的理论速度可达16马赫,而美国旋转爆震发动机目前仅宣称能达到5马赫以上,这差距不是一星半点,简直是鸿沟级别的领先。更令人惊叹的是,中国斜爆震发动机在风洞内进行了40公里的模拟测试,表现出色,这意味着理论已成功转化为实践。

而美国将旋转爆震发动机视为高超音速导弹的动力解决方案,优化后体积更小,装载到武器上可减少占地面积,便于增加武器和弹药装载量。但美国在材料工艺上仍面临挑战,需要开发在高压环境下具有极强耐热性的新材料,据报道,他们正尝试采用3D打印等先进工艺突破这一瓶颈。

警惕泄密—科技强国的隐形威胁

间谍活动的手法可谓千变万化,但套路却往往惊人相似:先是以学术交流、商业合作为名接近目标,继而通过各种社交活动建立信任关系,最后在金钱诱惑或胁迫下逐步获取情报。这种渗透如同无色无味的毒气,不知不觉中就已深入要害,当事人往往在泥足深陷后才恍然大悟。

随着中国国防科研实力的快速发展,机密信息安保工作已被提上日程。与之对应的是,窃密手段也在不断升级,从传统的人员策反到高科技电子窃听、网络入侵,再到社交媒体信息挖掘,无所不用其极。这场没有硝烟的战争,比任何军事对抗都要隐蔽而危险。

面对这些威胁,我国已建立了专门的法律法规和机构来保护机密信息。但技术保护与自主创新之间如何平衡,仍是一个需要深入思考的问题。一方面,过度封闭可能阻碍创新;另一方面,开放交流又可能带来泄密风险。这就像走钢丝,既要保持前进,又不能失足。

结语

中美在爆震发动机领域的同步突破,既展示了两国在航空动力领域的雄厚实力,也为我们敲响了技术安全的警钟。无论是否存在泄密可能,保护核心技术已成为科技强国的必修课。